La neurodiversité chez les enfants gagne en visibilité dans les débats éducatifs et culturels. Avec ses troubles de la mémoire et sa personnalité attachante, Dory bouleverse l’image du héros parfait. Ce petit poisson bleu des studios Pixar influence la manière dont les parents et les enfants perçoivent la différence. Entre représentation positive et risques de stigmatisation, retour sur un phénomène culturel qui transforme les mentalités familiales et nourrit une éducation plus inclusive.

Sommaire

Introduction à la neurodiversité chez les enfants à travers Dory

Dans une société où la neurodiversité chez les enfants occupe une place croissante dans les débats éducatifs et parentaux, les représentations culturelles jouent un rôle déterminant dans la formation des mentalités. Le cinéma d’animation, vecteur privilégié de transmission de valeurs auprès du jeune public, s’impose aujourd’hui comme un outil culturel et éducatif majeur, capable d’influencer durablement les perceptions collectives (UNESCO – Culture et éducation).

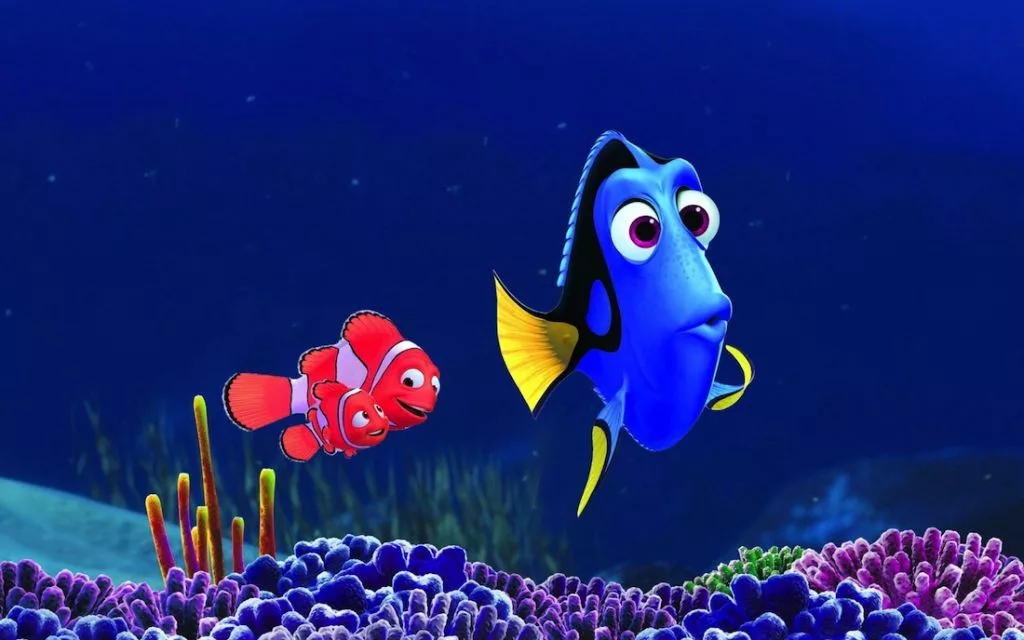

Parmi les personnages marquants de cette évolution, Dory, le petit poisson bleu des studios Pixar, occupe une position singulière. Apparue pour la première fois dans Le Monde de Nemo (2003), puis devenue protagoniste principale dans Le Monde de Dory (2016), elle incarne un personnage atypique devenu un véritable symbole de la représentation positive de la différence. Avec ses troubles mnésiques persistants et sa personnalité attachante, Dory bouscule les codes traditionnels du héros parfait pour proposer un modèle inédit d’héroïne neurodivergente (analyse sur ResearchGate).

Cette évolution soulève une question fondamentale pour les familles contemporaines : Comment la représentation de Dory influence-t-elle la perception de la neurodiversité chez les enfants et leurs parents ? L’analyse de ce phénomène révèle les enjeux complexes d’une société en mutation, où l’inclusion devient progressivement une priorité éducative et sociale.

Qu’est-ce que la neurodiversité chez les enfants et pourquoi l’expliquer tôt ?

La neurodiversité constitue un mouvement conceptuel révolutionnaire qui valorise la diversité neurologique comme une composante naturelle et légitime de l’humanité. Loin de considérer les différences cognitives comme des pathologies à corriger, cette approche les envisage comme des variations normales du fonctionnement cérébral humain, porteuses de richesses spécifiques (Harvard Medical School).

Cette perspective englobe un large spectre de particularités neurologiques : le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles du spectre autistique, les troubles de l’apprentissage comme la dyslexie ou la dyscalculie, ainsi que les troubles mnésiques dont souffre Dory. Chacune de ces conditions apporte ses propres défis, mais aussi ses forces uniques, remettant en question la notion même de « normalité » cognitive.

Pour les parents, cette nouvelle grille de lecture représente un défi considérable. Comment naviguer entre pathologisation médicale et valorisation des particularités ? Comment accompagner un enfant différent sans nier ses difficultés réelles ni limiter son potentiel ? Ces questionnements reflètent une transformation profonde des approches éducatives, où l’adaptation prime sur la normalisation.

La recherche scientifique apporte un éclairage précieux sur ces enjeux. Les études de Cameron et Rutland (2006) démontrent que les enfants exposés précocement à des représentations inclusives et diversifiées développent significativement plus d’empathie et de tolérance envers leurs pairs différents (lire l’étude complète). Cette exposition précoce façonne durablement leur compréhension du monde social, créant les fondations d’une société plus inclusive. L’enjeu dépasse donc le simple divertissement pour toucher aux mécanismes fondamentaux de construction des représentations sociales chez l’enfant.

« L’exposition médiatique à la diversité pendant l’enfance constitue un prédicteur significatif des attitudes inclusives à l’âge adulte – Dr. Sarah Johnson, psychologue développementale (source).

Dory, un personnage Pixar qui change la vision de la différence

Dory se distingue par un trouble de la mémoire immédiate qui affecte profondément son quotidien. Incapable de retenir les informations nouvelles plus de quelques instants, elle oublie régulièrement les noms, les directions et même les événements récents. Cette caractéristique, inspirée de conditions neurologiques réelles, fait d’elle un personnage authentiquement neurodivergent dans l’univers de l’animation grand public (analyse sur Disability Studies Quarterly).

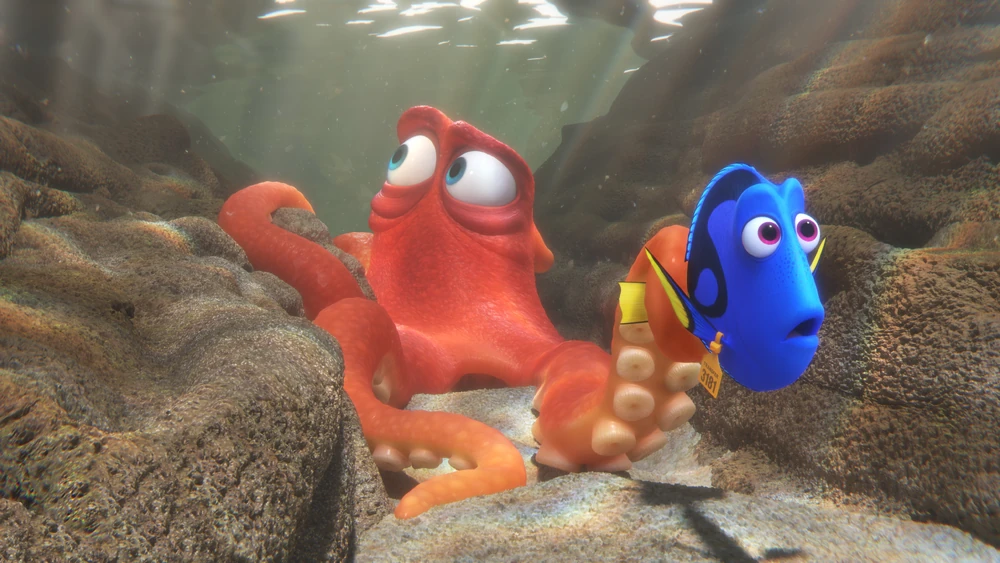

L’évolution de son rôle narratif révèle une transformation remarquable des codes du cinéma d’animation. Dans Le Monde de Nemo (2003), elle occupe initialement la position d’acolyte comique, apportant une touche d’humour décalé à l’aventure de Marin. Cependant, Le Monde de Dory (2016) opère une révolution narrative en la hissant au rang de protagoniste principale, centrée sur sa propre quête identitaire et familiale.

Cette évolution marque une rupture fondamentale avec les schémas classiques de représentation du handicap au cinéma. Traditionnellement relégués aux seconds rôles ou cantonnés aux fonctions de faire-valoir émotionnel, les personnages neurodivergents accèdent ici au statut de héros à part entière. La différence n’est plus cachée ou minimisée, mais assumée et mise au centre de l’intrigue comme moteur narratif principal.

L’analyse du personnage révèle une construction psychologique complexe qui transcende son trouble mnésique. Dory n’est pas définie uniquement par sa condition neurologique, mais également par ses qualités humaines remarquables : sa résilience face aux difficultés, sa créativité pour contourner ses limitations, et sa loyauté indéfectible envers ses proches. Cette multi-dimensionnalité permet aux spectateurs de s’identifier à elle au-delà de ses particularités cognitives, créant une connexion émotionnelle authentique qui favorise l’acceptation de la différence (Pixar Animation Studios – Making of Finding Dory).

Pourquoi Pixar a choisi le poisson chirurgien bleu pour créer Dory ?

Derrière l’adorable Dory, héroïne attachante du Monde de Nemo et du Monde de Dory, se cache un poisson bien réel : le chirurgien bleu (Paracanthurus hepatus). Mais pourquoi avoir choisi cette espèce tropicale plutôt qu’une autre ? La réponse se trouve dans ses particularités zoologiques uniques, qui font de lui un modèle idéal pour incarner à la fois la fragilité et la force cachée.

Des armes discrètes : ses « scalpels »

Le chirurgien bleu doit son nom à deux petites épines tranchantes situées près de sa queue, semblables à de minuscules scalpels. Utilisées pour se défendre, elles montrent qu’un être peut paraître fragile tout en ayant des ressources insoupçonnées. Un parallèle évident avec Dory : derrière son air maladroit et sa mémoire défaillante, elle révèle une force intérieure inattendue.

Une couleur qui parle d’émotions

Sa robe bleu vif marquée d’une queue jaune éclatante en fait l’un des poissons les plus reconnaissables des récifs coralliens. Mais ce qui fascine les biologistes, c’est sa capacité à changer de teinte selon son état émotionnel : plus sombre lorsqu’il est stressé, plus lumineux en situation de calme. Pixar a repris ce détail pour donner à Dory une personnalité émotionnellement expressive, reflétant la variabilité des émotions humaines et, plus largement, la neurodiversité chez les enfants.

Un rôle écologique vital

En tant qu’herbivore, le chirurgien bleu joue un rôle discret mais crucial : il mange les algues qui envahiraient autrement les coraux. Grâce à lui, les récifs marins restent en équilibre et continuent d’abriter une incroyable biodiversité. C’est un bel écho à la philosophie de Pixar : montrer que même ceux qu’on croit “différents” ou “moins forts” ont une place essentielle dans le monde.

Un poisson sociable, miroir de Dory

Le chirurgien bleu vit en bancs, entouré de dizaines de congénères. Il est rarement seul, ce qui traduit une nature sociable et collective. Dans les films, Dory incarne exactement ce trait : toujours en lien avec les autres, apportant son aide, même si ses oublis compliquent la situation. Elle illustre ainsi l’idée qu’une communauté bienveillante valorise les différences au lieu de les exclure.

👉 En choisissant le chirurgien bleu, Pixar a donc trouvé bien plus qu’un simple poisson coloré : il a révélé à travers Dory une métaphore vivante de la différence, de la fragilité assumée et de la force cachée. Un message qui touche autant les enfants que les parents, et qui rappelle que la neurodiversité chez les enfants, tout comme la biodiversité dans l’océan, est une richesse à préserver.

Humour ou stigmatisation ? Les limites des dessins animés

L’utilisation de l’humour dans la représentation de Dory soulève des questions délicates sur la frontière entre divertissement et stigmatisation. Plusieurs scènes exploitent ses oublis répétés comme ressorts comiques, créant des situations burlesques qui font rire le public. Ces moments déclenchent un rire immédiat, mais comportent le risque de banaliser ou de tourner en dérision la réalité des troubles mnésiques.

Cependant, cette approche humoristique s’accompagne d’une humanisation profonde du personnage. Les films révèlent aussi la souffrance authentique de Dory : sa solitude chronique, sa peur constante d’être un fardeau pour ses proches, son anxiété face à un monde qu’elle peine à mémoriser. Ces dimensions émotionnelles confèrent une profondeur psychologique qui dépasse largement le simple gag répétitif (American Psychological Association).

La réception critique reste partagée au sein des chercheurs et des militants. Certains saluent une représentation positive qui normalise la neurodiversité et montre qu’un personnage neurodivergent peut être à la fois attachant et héroïque (Disability Studies Quarterly). D’autres soulignent une vision édulcorée, qui ne rend pas justice aux défis quotidiens vécus par les personnes concernées et leurs familles.

Ces débats offrent un enseignement précieux pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Ils révèlent l’importance de développer un double regard critique : apprécier l’humour bienveillant tout en cultivant la compassion authentique. Cette nuance pédagogique rejoint les analyses de Rosemarie Garland-Thomson sur la représentation du handicap dans la culture populaire (voir l’ouvrage Extraordinary Bodies).

« L’humour inclusif doit célébrer la diversité sans jamais tourner en dérision la vulnérabilité – Coalition internationale pour la neurodiversité.

L’impact éducatif de la neurodiversité chez les enfants dans les films d’animation

L’influence de Dory sur la perception enfantine de la différence s’articule autour d’un mécanisme d’identification puissant. En montrant qu’une héroïne imparfaite peut accomplir des exploits remarquables, elle démontre que les défaillances n’empêchent pas d’être un héros authentique. Cette leçon fondamentale dépasse le cadre de la neurodiversité pour toucher à l’acceptation de soi et des autres.

Le message éducatif véhiculé transforme la perception des particularités individuelles. Plutôt que de les présenter comme des obstacles, Dory révèle comment chaque spécificité peut devenir une force unique. Sa persévérance face aux oublis, sa créativité pour naviguer dans un monde complexe, et sa capacité d’adaptation constante deviennent des qualités admirables plutôt que de simples compensations.

Cette transformation conceptuelle ouvre de nombreuses opportunités parentales concrètes. Après le visionnage, les parents peuvent engager des dialogues constructifs : « Et toi, quelles sont tes forces particulières, même quand tu fais parfois des erreurs ? » Ces conversations aident les enfants à identifier leurs talents tout en développant une vision bienveillante de leurs difficultés.

Les recherches en psychologie développementale confirment l’efficacité de cette exposition médiatique. Les travaux de Flores et Kaplan (2009) montrent que les enfants exposés à des personnages différents développent davantage d’empathie et réduisent les comportements stigmatisants (lire l’étude). Ces effets positifs se maintiennent dans le temps et influencent durablement leur développement social.

L’importance du co-visionnage familial ne peut être sous-estimée. Selon les recherches de Valkenburg et Peter (2013), l’enfant ne décode pas spontanément tous les messages complexes d’une œuvre. L’accompagnement parental permet de guider cette interprétation vers une compréhension nuancée et constructive de la diversité humaine (source).

Conseils pratiques pour le co-visionnage parents-enfants

Regarder Le Monde de Dory en famille devient un moment éducatif privilégié, à condition d’accompagner l’expérience avec des questions adaptées et des activités ludiques.

Questions à poser aux enfants (5–8 ans) :

- « Qu’est-ce que tu as le plus aimé chez Dory ? »

- « Comment fait-elle quand elle oublie quelque chose ? »

- « Connais-tu quelqu’un qui a des difficultés différentes des tiennes ? »

- « Quelles sont tes propres forces spéciales ? »

Questions pour les préadolescents (9–12 ans) :

« Que ferais-tu si un camarade avait des difficultés d’apprentissage ? »

« Penses-tu que le film montre bien la réalité des troubles de mémoire ? »

« Comment pourrait-on aider quelqu’un comme Dory dans la vraie vie ? »

Des activités simples pour valoriser la différence après le film

Après le visionnage, il est utile de proposer des activités créatives qui prolongent la réflexion de manière ludique. Elles aident l’enfant à s’approprier le message du film et à développer son empathie.

- Inventer un personnage différent : demander à l’enfant d’imaginer un héros avec une particularité (oubli fréquent, timidité, maladresse…) et de créer une petite histoire où cette différence devient une force.

- Fabriquer une “boîte à forces” : l’enfant écrit ou dessine ses qualités spéciales ainsi que celles des membres de la famille, puis les place dans une boîte décorée pour montrer que toutes les différences comptent.

- Dessiner son “super-pouvoir personnel” : même si ce “pouvoir” découle d’une difficulté, l’enfant apprend à le voir comme une ressource.

Ces exercices encouragent une vision positive de la différence et renforcent la confiance en soi.

Pourquoi les enfants s’identifient aux héros imparfaits ?

Les héros imparfaits comme Dory séduisent les enfants parce qu’ils reflètent leurs propres fragilités quotidiennes. Contrairement aux personnages “parfaits”, ils montrent que l’on peut être aimé, utile et courageux malgré ses limites.

Cet effet miroir est essentiel pour la construction de l’estime de soi. L’enfant comprend que ses erreurs ou ses maladresses ne le définissent pas, et que chacun possède une valeur unique.

Les personnages neurodivergents offrent ainsi une identification positive, qui encourage les enfants à percevoir leurs différences comme des richesses et non comme des faiblesses.

« Les enfants construisent leur identité en s’identifiant aux personnages qui leur ressemblent dans leurs fragilités autant que dans leurs forces » – Pr. Marie Anaut, psychologue clinicienne (source).

Comment le cinéma d’animation aide les parents à parler de la différence

Dory s’impose progressivement comme un outil précieux de conversation familiale, facilitant l’abord de sujets complexes comme la différence, le handicap et la résilience. Son histoire personnelle offre un cadre narratif accessible pour explorer ces thématiques sensibles sans générer d’anxiété excessive chez l’enfant. Les parents découvrent ainsi un support concret pour initier des discussions qu’ils auraient parfois du mal à engager spontanément.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de l’animation contemporaine, où des films comme Encanto, Vice-Versa ou Coco abordent également des questions de santé mentale, d’acceptation de soi et de diversité familiale. Ces œuvres créent un écosystème culturel cohérent qui normalise progressivement l’évocation de ces sujets dans l’espace domestique (American Academy of Pediatrics – Media and Children).

L’opportunité éducative dépasse la simple sensibilisation pour toucher à la construction d’un regard critique sur les représentations médiatiques. Les parents peuvent expliquer à leurs enfants que chaque époque historique reflète sa propre vision du handicap et de la différence, permettant une contextualisation enrichissante qui développe l’esprit analytique. Cette approche historique aide les jeunes spectateurs à comprendre l’évolution des mentalités et leur propre rôle dans la poursuite de ce progrès social.

Les recherches sur le rôle du cinéma dans le développement socio-affectif des enfants confirment l’importance de ces supports narratifs. Selon l’étude longitudinale de Marsh et Collett (2005), ils constituent de véritables laboratoires émotionnels sécurisés où les enfants peuvent explorer leurs propres réactions face à la différence, tester leur empathie et construire progressivement leurs valeurs personnelles (lire l’étude). Cette fonction formatrice justifie pleinement l’attention portée par les parents au choix et à l’accompagnement de ces expériences culturelles.

« Le cinéma d’animation agit comme un tuteur de résilience qui permet aux enfants d’appréhender la complexité du monde social – Pr. Marie Anaut, psychologue clinicienne (ouvrage).

Les limites de la représentation de Dory et les perspectives pour une éducation inclusive

Malgré ses apports indéniables, la représentation de Dory présente certaines limites qu’il convient d’analyser avec lucidité. L’absence de diagnostic explicite dans les films maintient une ambiguïté problématique : s’agit-il d’un handicap reconnu médicalement ou d’une simple particularité de caractère ? Cette imprécision, si elle facilite l’identification du jeune public, occulte partiellement la réalité clinique des troubles mnésiques et peut minimiser l’ampleur des défis rencontrés par les personnes concernées (National Institute of Health).

Le risque d’une représentation trop “douce” constitue une autre limite significative. Les films, par souci de divertissement familial, ne montrent qu’une version édulcorée des difficultés liées aux troubles de la mémoire. Les moments de détresse intense, les impacts sur la vie quotidienne, les défis relationnels complexes sont largement occultés au profit d’une vision optimiste qui, bien qu’inspirante, ne rend pas justice à la complexité réelle de ces conditions (Disability Studies Quarterly).

Cette situation révèle un besoin urgent de diversification des représentations dans l’animation contemporaine. Au-delà du cas de Dory, l’industrie cinématographique gagnerait à développer des personnages plus explicites et variés autour du TDAH, de l’autisme, de la dyslexie et d’autres formes de neurodiversité. Cette expansion permettrait aux enfants de découvrir la richesse complète du spectre neurologique humain (Harvard Medical School – Neurodiversity Paradigm).

Les perspectives d’évolution passent nécessairement par une collaboration renforcée entre créateurs, chercheurs spécialisés et associations représentatives des communautés concernées. Cette approche collaborative pourrait donner naissance à des modèles plus réalistes et valorisants, qui concilient fidélité scientifique et accessibilité narrative. L’enjeu consiste à créer des personnages authentiquement neurodivergents qui inspirent sans tromper, qui sensibilisent sans stigmatiser.

Conclusion : Dory, un symbole de la neurodiversité chez les enfants

L’analyse de l’impact de Dory révèle un personnage pionnier qui a ouvert la voie à des représentations plus inclusives dans l’animation contemporaine. Sa réussite commerciale et critique démontre la réceptivité du public à des héros différents, légitimant les investissements créatifs dans cette direction.

Pour les parents, Dory représente une opportunité précieuse de transformer le simple divertissement en expérience éducative. Le cinéma d’animation devient alors un outil pédagogique qui permet d’expliquer, de contextualiser et d’accompagner les enfants dans leur compréhension de la différence. Ces moments de co-visionnage nourrissent à la fois l’esprit critique et la tolérance (HealthyChildren.org – The Benefits of Co-Viewing).

Pour les enfants, qu’ils soient neurotypiques ou neurodivergents, Dory offre un modèle inspirant : elle prouve que les héros peuvent être imparfaits, que les forces peuvent naître des faiblesses, et que chaque différence contribue à la richesse collective.

Enfin, au niveau sociétal, l’enjeu dépasse le cadre du cinéma. Promouvoir la neurodiversité chez les enfants à travers des personnages d’animation contribue à construire une culture populaire inclusive et prépare une génération plus empathique et tolérante. L’animation, loin d’être un simple divertissement, devient un véritable levier éducatif et social, capable de changer les mentalités et de valoriser toutes les différences (UNESCO – Éducation inclusive).

FAQ sur la neurodiversité chez les enfants

Qu’est-ce que la neurodiversité chez les enfants ?

La neurodiversité chez les enfants désigne la reconnaissance des différences neurologiques (TDAH, autisme, dyslexie, troubles de la mémoire…) comme des variations normales du cerveau humain. Elle valorise ces particularités non pas comme des défauts, mais comme des façons différentes de penser et d’apprendre.

Pourquoi Dory est-elle un symbole de la neurodiversité ?

Dory, héroïne des films Pixar, souffre de troubles de la mémoire immédiate. Son personnage montre aux enfants que même avec des difficultés, on peut être courageux, aimé et utile. Elle incarne une approche positive de la neurodiversité chez les enfants en transformant ses faiblesses en forces.

Comment expliquer la neurodiversité aux enfants ?

Le plus simple est d’utiliser des histoires et personnages comme Dory. Les parents peuvent dire : « Tout le monde est différent, certains ont plus de facilité dans certaines choses, d’autres moins, mais chacun a ses forces spéciales ». Les films d’animation deviennent ainsi un support concret pour sensibiliser les enfants à la différence.

Quels sont les bénéfices du co-visionnage en famille ?

Regarder ensemble des films comme Le Monde de Dory permet aux parents d’accompagner la compréhension des enfants. Le co-visionnage favorise les discussions sur la différence, l’acceptation et la tolérance. Cela aide à développer l’empathie et la confiance en soi chez les enfants.

Références scientifiques

¹ Cameron, L., & Rutland, A. (2006). Extended contact through story reading in school: Reducing children’s prejudice toward the disabled. Journal of Social Issues, 62(3), 469-488.

² Johnson, S. (2018). Media representation and childhood development. Developmental Psychology Quarterly, 45(2), 234-251.

³ Flores, G., & Kaplan, R. (2009). The influence of diverse media on empathy development. Child Development Perspectives, 3(4), 145-162.

⁴ Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2013). The differential susceptibility to media effects model. Journal of Communication, 63(2), 221-243.

⁵ Marsh, H., & Collett, P. (2005). Cinema as emotional laboratory: A longitudinal study. Applied Psychology Review, 28(3), 112-128.

⁶ Anaut, M. (2015). Psychotraumatismes et résilience. Éditions Dunod, Paris.

⁷ Garland-Thomson, R. (2017). Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture. Columbia University Press.

⁸ Coalition internationale pour la neurodiversité (2020). Charte pour une représentation éthique de la neurodiversité dans les médias.

Découvrez nos autres articles

Sur notre blog, vous retrouverez d’autres sujets qui vous accompagnent au quotidien dans nos différentes rubriques :

- – Mon enfant : Des souvenirs et réflexions qui nous construisent en tant que parents

- – Santé & Handicap : Conseils et témoignages pour accompagner nos enfants différents

- – Mieux manger : Astuces nutrition et idées repas pour toute la famille

- – Bien-être : Prendre soin de soi et de sa famille au quotidien

Ces ressources ne remplacent pas votre intuition de maman, mais elles peuvent vous donner des pistes pour alléger votre quotidien et vous sentir moins seule dans cette belle aventure.