Pour les Mamans pressées nous avons la Version courte disponible sur Linkedin

LES CHIFFRES CLÉS 2025

| Indicateur | Valeur |

|---|---|

| Enfants accompagnés par un SESSAD en milieu ordinaire | 52 000 |

| Professeurs ressources TND (objectif : 202 en 2027) | 151 |

| Parents jugeant la coordination interprofessionnelle insuffisante* | 87 % |

| Nombre moyen d’intervenants par enfant TSA/TDAH | 3,5 |

| Durée optimale d’une réunion de coordination | 30 minutes |

*Enquête communautaire Invicta Amoris – octobre 2025 (312 répondants)

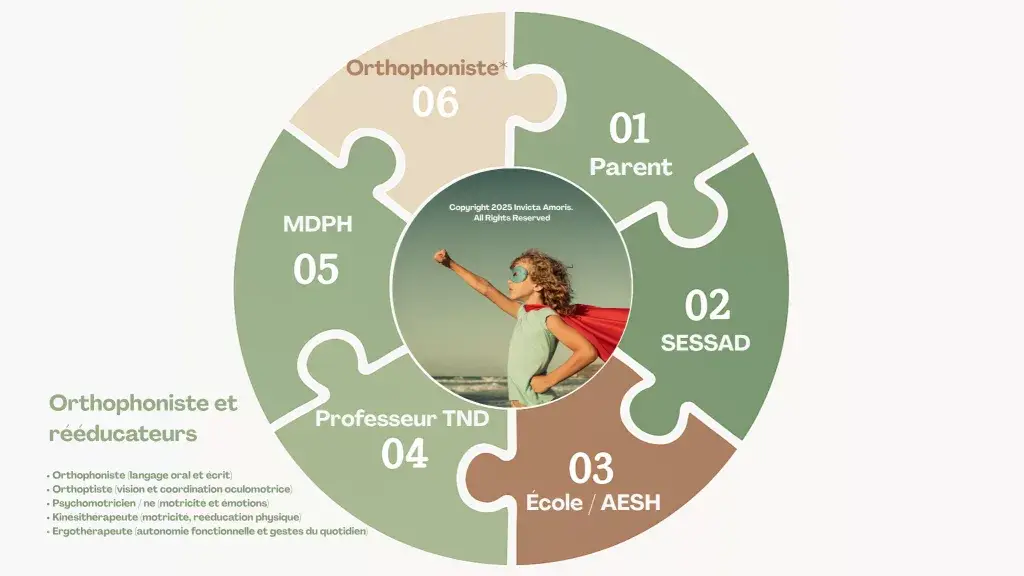

Votre enfant vient d’obtenir une notification SESSAD. L’orthophoniste le suit depuis deux ans. L’enseignante découvre les troubles du neurodéveloppement. Entre ces mondes professionnels qui gravitent autour de votre enfant, vous vous sentez parfois perdu, tiraillé entre des approches différentes, des emplois du temps impossibles et des informations qui ne circulent pas. Pourtant, la réussite de l’accompagnement de votre enfant autiste ou TDAH dépend largement de votre capacité à transformer cette constellation d’intervenants en une équipe cohérente et communicante.

La collaboration étroite entre parents, école et professionnels de santé est essentielle pour qu’un enfant progresse et s’épanouisse malgré ses troubles des apprentissages. Cette réalité, confirmée par les professionnels du terrain, place les parents dans un rôle nouveau : celui de coordinateur thérapeutique. Non pas pour remplacer les professionnels, mais pour créer les conditions optimales de leur intervention et maximiser les bénéfices pour votre enfant.

On vous propose la lècture de SESSAD : Rôle Et Accès Essentiels Pour Les Familles – 2025

En 2025, le paysage de l’accompagnement des enfants neuroatypiques a considérablement évolué. Avec 151 professeurs ressources TND qui conseillent et accompagnent les enseignants partout en France, dont 25 nouveaux postes créés cette année, les possibilités de soutien se sont enrichies. [Source : Note de service DGESCO n°2025-147 du 2 septembre 2025]. Mais cette multiplication des ressources rend d’autant plus cruciale votre mission de coordination. Comment faire dialoguer le SESSAD avec l’orthophoniste libérale ? Comment s’assurer que les stratégies développées en séance se retrouvent en classe ? Comment éviter que votre enfant ne se perde dans des approches contradictoires ?

Sommaire

📘 Lexique des sigles essentiels

| Sigle | Signification |

|---|---|

| SESSAD | Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile |

| PPS | Projet Personnalisé de Scolarisation (document MDPH) |

| PIA | Projet Individualisé d’Accompagnement (document SESSAD) |

| AESH | Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap |

| TND | Troubles du NeuroDéveloppement |

| ESS | Équipe de Suivi de Scolarisation |

| MDPH | Maison Départementale des Personnes Handicapées |

| CDAPH | Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées |

Comprendre l’écosystème thérapeutique autour de votre enfant

Focus sur SESSAD et orthophoniste

Le rôle spécifique du SESSAD dans l’accompagnement scolaire

Le SESSAD, issu du secteur médico-social, assure la prise en charge d’enfants et d’adolescents en situation de handicap, proposant un accompagnement avec des actions éducatives, paramédicales et de rééducation adaptés. Contrairement à ce que suggère l’appellation « à domicile », l’intervention du SESSAD ne se limite pas au foyer familial. L’équipe intervient souvent sur site et dans les différents lieux de vie de l’enfant, créant ainsi une approche véritablement inclusive.

Selon les dernières données de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance), 52 000 enfants bénéficient d’un accompagnement SESSAD en milieu scolaire ordinaire à la rentrée 2025, soit une augmentation de 12% par rapport à 2024. [Source : Note d’information DEPP n°25.43 – novembre 2025]

Pour un enfant autiste, le SESSAD TSA mobilise une équipe spécialisée qui comprend généralement un éducateur spécialisé référent, un psychologue, et selon les besoins, un psychomotricien ou un orthophoniste. Ces services disposent d’équipes pluridisciplinaires composées d’éducateurs spécialisés, d’assistantes sociales et de professionnels paramédicaux. L’éducateur peut ainsi intervenir directement en classe pour observer les difficultés in situ, proposer des aménagements concrets et former l’AESH aux spécificités de votre enfant.

L’intervention du SESSAD se structure autour du Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA), document pivot qui définit les objectifs prioritaires et les moyens mis en œuvre. Ce PIA, révisé annuellement, doit impérativement s’articuler avec le PPS scolaire. Les SESSAD ont pour mission de faciliter l’inclusion scolaire et l’autonomie des enfants, utilisant différents outils éducatifs, pédagogiques et rééducatifs adaptés à chaque profil. Votre rôle consiste à veiller à cette articulation, en demandant systématiquement que les objectifs du PIA soient communiqués à l’école et réciproquement.

Le SESSAD intervient également sur le volet social, souvent méconnu des familles. Chaque famille bénéficie d’un soutien social et d’une aide dans les démarches administratives comme le renouvellement de dossiers MDPH ou les visites d’établissements. Cette dimension devient particulièrement précieuse lors des transitions, notamment le passage en sixième où le SESSAD peut organiser des visites préparatoires, rencontrer l’équipe du collège en amont et faciliter la transmission des informations essentielles.

L’orthophoniste : bien plus qu’un rééducateur du langage

L’orthophoniste représente souvent le premier professionnel consulté face aux difficultés de communication ou d’apprentissage. Pour un enfant TDAH, le travail orthophonique dépasse largement la simple articulation : il englobe les fonctions exécutives, l’organisation du discours, la compréhension des implicites sociaux. Pour un enfant autiste, l’orthophoniste travaille sur la pragmatique du langage, ces codes subtils de la communication que nous utilisons sans y penser.

La circulaire n° 2002-024 du 31 janvier 2002 inscrit le partenariat orthophoniste/éducation nationale dans le cadre légal, confirmant que cette collaboration répond à une mission d’accompagnement global. Cette reconnaissance officielle vous donne une légitimité pour demander des temps d’échange entre l’orthophoniste et l’enseignant, même sur le temps scolaire si nécessaire. [Source : Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°6 du 7 février 2002]

L’expertise orthophonique peut grandement aider les enseignants à mettre en place un environnement propice aux apprentissages, avec des échanges réguliers permettant de suivre les progrès et d’adapter les interventions selon les difficultés rencontrées en classe. L’orthophoniste peut par exemple expliquer pourquoi votre enfant TDAH peine à organiser ses idées à l’écrit, proposant des stratégies de planification visuelle utilisables en classe. Pour un enfant autiste, elle peut décoder les particularités de traitement de l’information et suggérer des adaptations de consignes.

La force de l’intervention orthophonique réside dans sa régularité et sa progressivité. Les séances hebdomadaires permettent un ajustement fin des stratégies, une généralisation progressive des acquis. Mais cette richesse reste souvent confinée au cabinet si vous n’organisez pas sa diffusion. L’orthophoniste peut fournir aux parents des outils simples et conseils pratiques, comme la lecture d’histoires ou des jeux de rimes, renforçant le travail fait en cabinet. Ces outils, vous pouvez les transformer en supports utilisables également à l’école.

Les nouveaux acteurs 2025 : professeurs ressources TND

L’année 2025 marque un tournant dans l’accompagnement scolaire des enfants neuroatypiques. Les 151 professeurs ressources, historiquement spécialisés dans les troubles du spectre autistique, sont progressivement formés pour accompagner l’ensemble des troubles du neurodéveloppement incluant le TDAH, les troubles DYS et le trouble du développement intellectuel. Cette évolution représente une opportunité majeure pour votre enfant. [Source : Stratégie nationale TND 2023-2027]

Ces professeurs ressources consacrent 90% de leur temps à l’accompagnement de terrain, observant l’environnement et l’ensemble du système dans lequel évolue l’enfant. Leur intervention ne se substitue pas au SESSAD ou à l’orthophoniste mais apporte une expertise pédagogique spécialisée. Ils peuvent observer votre enfant en classe, analyser les obstacles aux apprentissages et proposer des adaptations concrètes immédiatement applicables.

Le professeur ressource peut former les équipes éducatives et les AESH, leur faire comprendre le fonctionnement de l’enfant autiste, montrer que si l’enfant fait une colère, ce n’est pas un caprice mais qu’on peut chercher à comprendre les raisons de ces réactions. Cette dimension de formation est cruciale : elle permet de créer un environnement scolaire véritablement adapté, où chaque adulte comprend les besoins spécifiques de votre enfant.

Pour mobiliser cette ressource, contactez l’enseignant référent de votre secteur ou directement l’Inspection ASH de votre département. Le professeur ressource peut intervenir ponctuellement sur demande de l’école, mais aussi à votre initiative lors des équipes de suivi de scolarisation. Son regard expert permet souvent de débloquer des situations complexes, de proposer des solutions auxquelles personne n’avait pensé.

L’ESSENTIEL À RETENIR

| Le SESSAD intervient dans tous les lieux de vie de l’enfant, pas seulement à domicile. |

| L’orthophoniste travaille sur bien plus que le langage : fonctions exécutives et pragmatique sociale. |

| 151 professeurs ressources TND disponibles en France en 2025 (contactez l’Inspection ASH). |

| Chaque professionnel apporte une expertise complémentaire – votre rôle est de les faire dialoguer. |

Créer votre conseil de coordination thérapeutique

Établir une cartographie des intervenants

La première étape pour optimiser le suivi consiste à visualiser clairement qui fait quoi autour de votre enfant. Créez un tableau avec quatre colonnes : le professionnel, ses objectifs prioritaires, ses créneaux d’intervention, ses coordonnées directes. Cette cartographie, simple en apparence, révèle souvent des redondances ou au contraire des manques dans l’accompagnement.

Pour chaque intervenant, identifiez ses trois priorités actuelles. L’éducatrice SESSAD travaille peut-être sur l’autonomie dans les transitions. L’orthophoniste se concentre sur la compréhension des consignes complexes. L’enseignante vise l’amélioration de l’attention en groupe classe. Ces objectifs, une fois explicités, peuvent se renforcer mutuellement plutôt que de partir dans des directions opposées.

Intégrez également les intervenants « satellites » souvent oubliés : l’AESH qui passe 20 heures par semaine avec votre enfant, le professeur de sport qui gère les difficultés sensorielles, l’AVS de la cantine confrontée aux rigidités alimentaires. Chacun détient une pièce du puzzle comportemental de votre enfant. L’accompagnement SESSAD est réalisé en étroite collaboration avec les équipes enseignantes, nécessitant l’élaboration d’un Projet Individualisé d’Accompagnement.

Notez les modalités de communication préférées de chacun : certains privilégient les mails, d’autres les cahiers de liaison, certains acceptent les SMS pour les urgences. Respecter ces préférences facilite grandement les échanges. Identifiez aussi les contraintes : l’orthophoniste libérale ne peut pas se déplacer à l’école, mais accepte des visioconférences. L’éducateur SESSAD peut observer en classe mais seulement le mardi matin.

Mettre en place des outils de liaison efficaces

Le cahier de liaison traditionnel montre vite ses limites face à la multiplicité des intervenants. Innovez avec un système de fiches navettes thématiques. Une fiche « régulation émotionnelle » circule entre tous quand votre enfant traverse une période difficile. Une fiche « stratégies gagnantes » compile ce qui fonctionne, enrichie par chaque professionnel.

Créez un document partagé en ligne (avec l’accord de tous) où chacun note ses observations marquantes. L’orthophoniste y inscrit que votre enfant a réussi à reformuler une consigne complexe. L’éducatrice SESSAD note qu’il a géré une frustration en utilisant la technique de respiration travaillée. L’enseignante observe qu’il lève maintenant la main avant de parler. Ces micro-victoires, mises bout à bout, dessinent une trajectoire de progrès.

Proposez une fiche de liaison claire ou un document synthétique pour faciliter la communication entre les différents intervenants et éviter les malentendus. Cette fiche peut prendre la forme d’un tableau hebdomadaire avec les points d’attention, les réussites et les stratégies à généraliser. Chaque professionnel y ajoute une ligne, créant progressivement un référentiel commun.

Pour les enfants autistes non verbaux ou avec TDAH sévère, développez un système de pictogrammes communs. Si l’orthophoniste utilise certains pictos pour structurer le temps, demandez les mêmes pour la maison et l’école. Cette cohérence visuelle rassure l’enfant et facilite la généralisation des apprentissages. Le SESSAD peut vous aider à créer ce matériel adapté, souvent gratuitement.

Organiser des réunions de coordination trimestrielles

Au-delà des équipes de suivi de scolarisation obligatoires, instituez des réunions de coordination informelles trimestrielles. Proposez-les en visioconférence en soirée pour faciliter la participation de tous. Trente minutes suffisent si la réunion est bien structurée : 10 minutes de bilan par chacun, 10 minutes pour identifier les priorités communes, 10 minutes pour planifier les actions concrètes.

Préparez ces réunions en envoyant à l’avance trois questions simples : Quelle est la principale évolution positive observée ? Quel est le défi majeur actuel ? Quelle stratégie proposez-vous ? Cette préparation permet des échanges focalisés et constructifs. Les réunions régulières permettent de définir ensemble des objectifs communs et d’ajuster les interventions en fonction des progrès observés.

Durant ces réunions, focalisez sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Si l’orthophoniste signale des difficultés de généralisation des acquis, explorez immédiatement comment le SESSAD pourrait reprendre certains exercices en classe. Si l’enseignante observe une fatigue accrue, questionnez l’organisation des séances pour mieux répartir la charge cognitive.

Formalisez les décisions dans un compte-rendu succinct : qui fait quoi d’ici la prochaine réunion. L’éducateur SESSAD observera les temps de récréation. L’orthophoniste créera des supports visuels pour les consignes complexes. L’enseignante testera un système de pause sensorielle. Vous, parent, assurerez la transmission des outils entre les professionnels.

VOS ACTIONS CONCRÈTES

| Cartographiez tous les intervenants avec leurs objectifs prioritaires |

| Instaurez une réunion trimestrielle de 30 minutes en visio |

| Créez un document partagé pour les observations hebdomadaires |

| Utilisez le format GPS : Gains, Préoccupations, Stratégies |

Stratégies concrètes pour optimiser chaque intervention

Maximiser l’impact des séances SESSAD

Le SESSAD utilise différents domaines d’intervention : éducatif avec des ateliers en groupes ou séances individuelles pour développer communication, socialisation et autonomie ; paramédical avec des séances à visée rééducative ; pédagogique en lien étroit avec l’équipe enseignante. Pour maximiser ces interventions, demandez systématiquement un retour après chaque séance, même bref.

Proposez à l’éducateur référent de filmer (avec votre autorisation écrite) certaines stratégies réussies. Ces courtes vidéos deviennent des outils de formation pour les autres intervenants. L’AESH peut voir comment l’éducateur gère une transition difficile. L’orthophoniste observe les supports visuels utilisés. Ces partages vidéo, encadrés et respectueux, accélèrent la diffusion des bonnes pratiques.

Négociez des « séances ouvertes » où vous pouvez observer l’intervention SESSAD. Comprendre les techniques utilisées vous permet de les reprendre à la maison, créant une continuité éducative. L’éducateur utilise un timer visuel ? Achetez le même. Il pratique le renforcement positif immédiat ? Adoptez le système. Cette cohérence multiplie l’efficacité des interventions.

Le SESSAD aide également les jeunes autistes dans la recherche de stages, de formation ou d’emploi. Pour les préadolescents, anticipez cette dimension en demandant des ateliers préprofessionnels. Même en primaire, travailler sur les codes sociaux du monde professionnel prépare l’avenir. Le SESSAD peut organiser des visites d’entreprises adaptées, des simulations d’entretiens, développant progressivement l’autonomie sociale.

💬 Parole de maman

« Au début, j’avais l’impression que chaque professionnel travaillait dans son coin. L’orthophoniste ne savait pas ce que faisait le SESSAD, l’enseignante découvrait les troubles. J’ai proposé un groupe WhatsApp professionnel où chacun partage une victoire par semaine. En trois mois, la cohérence était là. Mon fils a arrêté d’être ‘l’enfant autiste’ pour devenir Léo, avec ses forces et ses défis. »

— Sophie, maman de Léo, 8 ans, TSA et TDAHCréer des ponts entre orthophonie et classe

L’enseignant qui a dans sa classe un enfant souffrant de troubles du langage peut échanger régulièrement avec l’orthophoniste, créant une collaboration partenariale où les enseignants comprennent comment se situer vis-à-vis de l’enfant. Pour faciliter ces échanges, proposez un « cahier de techniques » où l’orthophoniste note les stratégies efficaces directement applicables en classe.

Demandez à l’orthophoniste de créer des « fiches outils » pour l’enseignant : comment découper une consigne complexe, quels mots-clés utiliser, combien de temps laisser pour le traitement de l’information. Ces fiches, plastifiées et laissées sur le bureau de l’enseignant, deviennent des aide-mémoires précieux. Pour un enfant TDAH, la fiche peut rappeler de fractionner les tâches et d’alterner les modalités (écrit/oral/manipulation).

L’orthophoniste peut encourager les patients à adopter des stratégies pour faire face aux difficultés, comme apprendre à demander de l’aide ou utiliser des outils visuels comme des pictogrammes. Travaillez avec elle pour créer un « kit de survie scolaire » : cartes pour demander une pause, pour signaler l’incompréhension, pour demander la reformulation. Ce kit, validé par l’enseignant, donne à votre enfant des moyens concrets de gérer ses difficultés.

Organisez une observation croisée : l’orthophoniste assiste à une demi-journée de classe (avec l’accord de l’inspection), l’enseignant assiste à une séance d’orthophonie. Ces observations mutuelles transforment la compréhension réciproque. L’orthophoniste réalise les contraintes du groupe classe. L’enseignant découvre la complexité du travail rééducatif. De cette compréhension naît une collaboration authentique.

Impliquer l’enseignant dans le projet thérapeutique

L’enseignant passe 24 heures par semaine avec votre enfant, soit plus que tous les thérapeutes réunis. Sa mobilisation est donc cruciale. Mais attention : il gère 25 autres élèves et ne peut devenir un thérapeute. Les professeurs ressources peuvent proposer des adaptations « clés en main » pour rassurer les équipes et leur montrer que ce n’est pas un travail supplémentaire énorme à fournir.

Proposez à l’enseignant trois adaptations prioritaires, pas plus. Pour un enfant autiste : structuration visuelle de l’emploi du temps, place fixe dans la classe, consignes décomposées. Pour un TDAH : position près du tableau, possibilité de manipuler un objet discret, pauses actives régulières. Ces adaptations, limitées et concrètes, ont plus de chances d’être maintenues dans la durée.

Créez avec l’enseignant un « code secret » pour les moments difficiles. Un post-it jaune sur le bureau signifie que l’enfant a besoin d’une pause. Un pouce levé discret indique qu’il suit bien. Ces codes, négociés avec votre enfant, lui permettent de communiquer sans perturber la classe. L’enseignant apprécie ces solutions qui préservent la dynamique de groupe.

Valorisez l’expertise pédagogique de l’enseignant en lui demandant son avis sur les stratégies thérapeutiques. Comment traduire en classe le travail sur les fonctions exécutives ? Quelles activités scolaires pourraient renforcer le travail orthophonique ? Cette reconnaissance de sa professionnalité favorise son engagement dans le projet global.

Outils pratiques et modèles pour les parents coordinateurs

Templates de communication avec les professionnels

La communication écrite avec les professionnels nécessite clarté et diplomatie. Voici un modèle de mail pour initier une coordination :

📧 Modèle de mail type

Pour les transmissions régulières, adoptez le format « GPS » : Gains (les progrès), Préoccupations (les difficultés), Stratégies (ce qui est mis en place). Ce format, rapide à remplir, facilite la lecture croisée des informations. Chaque professionnel peut compléter sa partie en deux minutes, créant progressivement une vision globale de l’évolution.

Créez aussi des modèles de demande spécifiques. Pour solliciter le professeur ressource TND : mentionnez le diagnostic, les adaptations déjà en place, la difficulté précise rencontrée. Pour demander une observation SESSAD en classe : précisez le créneau optimal, l’objectif de l’observation, ce que vous attendez comme retour. Ces demandes structurées obtiennent des réponses plus rapides et pertinentes.

Grilles d’observation partagées

Développez une grille d’observation hebdomadaire simple, utilisable par tous les intervenants. En ligne : les jours de la semaine. En colonne : gestion émotionnelle, attention/concentration, interactions sociales, apprentissages, autonomie. Chaque intervenant coche simplement : vert (réussite), orange (variable), rouge (difficulté). Cette vision synoptique révèle les patterns : l’enfant est plus disponible le matin, les lundis sont difficiles, l’attention s’améliore après les séances de psychomotricité.

Pour les comportements-défis, créez une grille ABC (Antécédent, Comportement, Conséquence) partagée. Quand un comportement problématique survient, l’intervenant note rapidement ce qui s’est passé avant, le comportement observé, et la conséquence immédiate. Cette analyse fonctionnelle collective permet d’identifier les déclencheurs et de développer des stratégies préventives cohérentes.

Adaptez les grilles selon l’âge et les troubles. Pour un enfant autiste non verbal, focalisez sur les tentatives de communication, les moments de bien-être sensoriel, les réussites d’imitation. Pour un TDAH, traquez les moments de concentration optimale, les stratégies d’autorégulation utilisées spontanément, les réussites organisationnelles. Ces observations ciblées orientent efficacement les interventions.

Numérisez ces grilles via des applications gratuites comme Google Forms ou Microsoft Forms. Chaque intervenant remplit sa partie depuis son téléphone en fin de séance. Les données se compilent automatiquement dans un tableau de synthèse. Cette modernisation, simple à mettre en œuvre, facilite grandement le suivi longitudinal.

Le cahier de victoires : valoriser les progrès

Au-delà des grilles d’observation, créez un « cahier de victoires » où chaque intervenant note une réussite par semaine, même minime. L’orthophoniste écrit : « A réussi à expliquer les règles d’un jeu à un camarade. » L’éducateur SESSAD note : « A patienté 5 minutes sans support visuel. » L’enseignante ajoute : « A levé la main avant de prendre la parole toute la matinée. »

Ces victoires, lues régulièrement à votre enfant, construisent son estime de soi. Elles servent aussi lors des réunions MDPH pour objectiver les progrès. Le cahier devient une preuve tangible de l’efficacité de l’accompagnement, précieux quand il faut justifier le maintien des prises en charge.

Enrichissez le cahier de photos et de productions de l’enfant. Le dessin où il a respecté les consignes de coloriage. La photo de sa construction en kaplas reproduisant un modèle complexe. La dictée avec seulement deux erreurs au lieu de dix. Ces traces visuelles parlent plus que de longs discours et motivent l’enfant à poursuivre ses efforts.

Organisez une « célébration des victoires » trimestrielle où votre enfant présente ses réussites à l’ensemble des intervenants réunis (en présence ou en visio). Ce moment positif renforce la cohésion de l’équipe et montre à l’enfant que tous les adultes sont fiers de ses progrès. L’orthophoniste qui découvre les réussites scolaires, l’enseignant qui voit les progrès en séance, tous mesurent l’impact de leur action collective.

Anticiper et résoudre les défis de la coordination

Gérer les divergences d’approche entre professionnels

Les désaccords entre professionnels sont inévitables et peuvent même être constructifs s’ils sont bien gérés. L’orthophoniste privilégie une approche ludique quand l’enseignant prône la rigueur. Le SESSAD veut travailler l’autonomie quand vous souhaitez maintenir un étayage fort. Ces divergences, loin d’être des obstacles, enrichissent la réflexion si elles sont explicitées.

Organisez un « débat des approches » où chaque professionnel expose sa vision en trois minutes. Pas de jugement, juste de l’écoute. Puis cherchez ensemble le dénominateur commun : tous veulent le bien-être et le progrès de l’enfant. De ce socle commun, construisez des compromis : on teste l’approche ludique en orthophonie et plus structurée en classe, on observe les résultats, on ajuste.

Quand les divergences persistent, assumez votre rôle d’arbitre bienveillant. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Si vous sentez qu’une approche le met en difficulté, exprimez-le clairement. Proposez des périodes test : « Essayons cette méthode pendant un mois, évaluons, et décidons ensemble de la suite. » Cette approche expérimentale désamorce les tensions.

Il est important de commencer par une présentation simple du rôle et objectifs de chacun pour désamorcer les malentendus. Créez un document « philosophie d’intervention » où chaque professionnel résume en quelques lignes son approche. Cette clarification initiale prévient beaucoup d’incompréhensions futures.

Maintenir la cohérence malgré les changements d’intervenants

Le turn-over des professionnels est une réalité frustrante. L’éducateur SESSAD change, l’orthophoniste part en congé maternité, l’enseignant est remplacé. Pour maintenir la continuité, créez un « dossier de passation » que vous gérez.

Ce dossier contient : le portrait actualisé de votre enfant (forces, défis, stratégies efficaces), l’historique des interventions avec les principales évolutions, les outils spécifiques utilisés (pictos, renforçateurs, supports), les coordonnées de tous les intervenants passés et présents. Ce document, que vous remettez à chaque nouveau professionnel, accélère considérablement la prise en main.

Organisez systématiquement une réunion de transition quand un intervenant change. L’ancien transmet directement au nouveau, en votre présence, les informations cruciales. Cette transmission orale, complétée par le dossier écrit, préserve la dynamique d’accompagnement. Insistez particulièrement sur ce qui fonctionne : trop souvent, on ne transmet que les difficultés.

Filmez (avec accord) les stratégies réussies avant le départ d’un professionnel. L’éducateur SESSAD qui a trouvé la technique parfaite pour les transitions ? Filmez-la. L’orthophoniste qui a développé un code gestuel efficace ? Enregistrez-le. Ces archives vidéo deviennent des formations pour les successeurs.

Préserver l’équilibre de votre enfant

La multiplication des interventions peut épuiser votre enfant. Entre l’école, le SESSAD, l’orthophoniste, parfois le psychomotricien ou le psychologue, les semaines deviennent des marathons. L’environnement scolaire représente pour l’enfant autiste une source de fatigabilité plus importante car il doit gérer énormément de choses en même temps : apprentissages scolaires, apprentissages sociaux, troubles sensoriels, difficultés d’attention.

Surveillez les signes de surcharge : augmentation des stéréotypies chez l’enfant autiste, irritabilité accrue chez le TDAH, régression dans les acquis, troubles du sommeil. Ces signaux indiquent qu’il faut alléger temporairement le programme. N’hésitez pas à suspendre une prise en charge quelques semaines si nécessaire. Mieux vaut un enfant disponible pour moins de séances qu’un enfant épuisé qui ne profite d’aucune intervention.

Instaurez des « zones de décompression » dans la semaine : moments sans objectif thérapeutique, où l’enfant peut simplement être. Ces respirations sont essentielles pour l’intégration des apprentissages. Le cerveau a besoin de temps pour consolider les acquis. Un enfant constamment stimulé finit par saturer et rejeter toute intervention.

Négociez avec les professionnels des « semaines allégées » régulières, par exemple une semaine sur six avec moitié moins d’interventions. Ces pauses planifiées préviennent l’épuisement et permettent d’observer si les acquis se maintiennent sans étayage constant. C’est aussi l’occasion pour vous, parent, de souffler dans votre rôle de coordinateur.

⚠️ Limites et précautions

| Cet article propose des stratégies générales qui ont fonctionné pour de nombreuses familles. Chaque enfant étant unique, adaptez ces conseils à votre situation. En cas de difficultés importantes ou de désaccords entre professionnels, n’hésitez pas à solliciter un médiateur (coordonnateur de parcours, enseignant référent). Les informations présentées ne remplacent pas un avis médical ou thérapeutique personnalisé. |

Devenir le chef d’orchestre bienveillant

Coordonner l’accompagnement de votre enfant autiste ou TDAH représente un engagement considérable. Vous jonglez entre les rendez-vous, les transmissions d’informations, les réunions, tout en gérant le quotidien familial et souvent professionnel. Cette charge mentale, rarement reconnue, mérite d’être valorisée. Vous n’êtes pas simplement parent, vous êtes devenu gestionnaire de projet thérapeutique.

Les SESSAD ont aussi un rôle de soutien et de conseil auprès de la famille. N’hésitez pas à exprimer vos besoins de parent coordinateur. Demandez au SESSAD de vous former aux outils qu’ils utilisent, de vous expliquer leurs approches. Cette montée en compétences vous rend plus efficace dans votre rôle de coordination et vous redonne du pouvoir d’agir.

La réussite de cette coordination ne se mesure pas seulement aux progrès de votre enfant, mais aussi à la qualité de vie familiale préservée. Un accompagnement optimal n’est pas celui qui accumule le maximum d’interventions, mais celui qui trouve le juste équilibre entre stimulation et repos, entre objectifs thérapeutiques et bonheur de vivre.

Les professionnels qui gravitent autour de votre enfant sont vos alliés, pas vos juges. L’objectif des professeurs ressources est d’apporter des réponses collectives, de manière personnalisée pour chaque enfant, en étant à l’écoute du corps enseignant. Cette philosophie collaborative doit imprégner l’ensemble du dispositif. Quand les professionnels sentent votre reconnaissance pour leur travail, votre respect pour leur expertise, ils s’investissent davantage.

Gardez en tête que ce dispositif coordonné n’est pas figé. Il évolue avec votre enfant, ses progrès, ses nouveaux défis. La coordination efficace d’aujourd’hui devra être repensée demain. Cette adaptabilité constante, épuisante parfois, est aussi ce qui permet à votre enfant de progresser à son rythme, soutenu par une équipe cohérente et bienveillante.

Enfin, n’oubliez pas de célébrer votre propre expertise. Au fil des mois et des années, vous développez une compréhension fine des troubles de votre enfant, des stratégies efficaces, des dynamiques relationnelles. Cette expertise parentale, construite dans l’action quotidienne, est précieuse. Les professionnels avisés la reconnaissent et s’appuient dessus. Vous n’êtes pas seulement coordinateur, vous êtes expert de votre enfant.

L’inclusion scolaire réussie des enfants autistes et TDAH ne repose pas sur un professionnel providentiel mais sur la synergie d’une équipe. En 2025, avec les ressources enrichies comme les professeurs ressources TND et les dispositifs SESSAD consolidés, les possibilités d’accompagnement n’ont jamais été aussi prometteuses. Votre rôle de parent coordinateur, exigeant mais essentiel, transforme ces possibilités en réalité quotidienne pour votre enfant.

FAQ – Questions fréquentes

Comment obtenir l’intervention d’un professeur ressource TND ? Contactez l’enseignant référent de secteur ou directement l’Inspection ASH de votre département. Vous pouvez demander son intervention lors de l’ESS ou par courrier motivé décrivant les difficultés rencontrées. La demande peut émaner de l’école ou directement des parents.

Le SESSAD peut-il imposer ses méthodes à l’école ? Non, le SESSAD propose et accompagne, mais l’Éducation nationale reste maîtresse de ses choix pédagogiques. D’où l’importance de créer un dialogue constructif plutôt qu’une relation prescriptive. Le PPS reste le document de référence pour les aménagements scolaires.

L’orthophoniste peut-elle se déplacer à l’école ? En libéral, c’est rare car non remboursé par la Sécurité sociale. Mais elle peut participer aux ESS, échanger par téléphone avec l’enseignant, ou accueillir ce dernier en séance (avec votre accord). Certaines conventions locales permettent parfois des interventions ponctuelles.

Combien coûte cette coordination pour les parents ? Rien ! SESSAD et professeur ressource sont gratuits, financés par l’ARS et l’Éducation nationale. Seule l’orthophonie libérale peut avoir un reste à charge après remboursement Sécurité sociale et mutuelle (généralement 40€/séance remboursés à 60%).

Ressources et liens utiles

Documents officiels :

- Stratégie nationale TND 2023-2027

- Guide CNSA SESSAD 2024

- Circulaire École inclusive – DGESCO n°2024-068

- Bulletin officiel EN n°6 du 7 février 2002 (circulaire 2002-024)

Articles complémentaires sur le blog :

- Guide complet du PPS 2025

- MDPH : optimiser votre dossier TND

- ESS : préparer et réussir l’équipe de suivi

- AESH : créer une collaboration efficace

Associations et ressources :

- Autisme France

- HyperSupers TDAH France

- Fédération Nationale des Orthophonistes

- Plateforme Cap école inclusive

📘 Références et avertissement

| Cet article s’appuie sur : |

| • Les recommandations de bonnes pratiques HAS 2024 pour les TND |

| • Le guide CNSA des SESSAD (édition 2024) |

| • Les ressources validées par Autisme France et HyperSupers TDAH France |

| • Les retours d’expérience de notre communauté parentale |

| ⚠️ Avertissement : Cet article propose des stratégies générales basées sur l’expérience collective. Il ne remplace pas un avis médical ou thérapeutique personnalisé. Pour toute question spécifique concernant votre enfant, consultez les professionnels qui le suivent. |