Le PDA (Pathological Demand Avoidance) n’est pas un diagnostic officiellement reconnu dans les classifications internationales actuelles (DSM-5, CIM-11). Il s’agit d’un profil comportemental identifié et étudié principalement au Royaume-Uni, observé chez certains enfants autistes ou présentant d’autres troubles neurodéveloppementaux.

Cet article présente l’état actuel des connaissances scientifiques pour aider parents et professionnels à mieux comprendre ces comportements, mais seul un professionnel qualifié peut procéder à une évaluation complète de votre enfant.

Lorsqu’un enfant refuse systématiquement les consignes, s’oppose aux demandes ou semble constamment en défi face à l’autorité, les parents et professionnels évoquent souvent le trouble de l’opposition. Pourtant, cette lecture comportementale peut masquer une réalité bien différente : un profil PDA (Pathological Demand Avoidance), où l’évitement des demandes découle d’une anxiété extrême plutôt que d’une provocation intentionnelle. Comprendre cette distinction est essentiel pour accompagner efficacement ces enfants, souvent diagnostiqués TSA, TDAH ou présentant d’autres troubles neurodéveloppementaux.

Cet article propose un éclairage scientifique sur ces deux profils, leurs manifestations, leurs différences et les stratégies d’accompagnement adaptées. Parce que derrière chaque comportement se cache une émotion, et qu’identifier la source véritable de l’évitement change tout.

Sommaire

Pourquoi parle-t-on si vite de « trouble de l’opposition » ?

Face à un enfant oppositionnel qui refuse d’obéir, argumente sans cesse ou défie ouvertement l’autorité, le réflexe est souvent d’interpréter ces comportements comme de la provocation. Cette lecture se comprend : un enfant qui dit « non » de manière répétée, qui négocie chaque consigne ou qui semble délibérément contredire les adultes donne l’impression de chercher le conflit. Pourtant, cette interprétation néglige fréquemment le contexte émotionnel et neurologique sous-jacent.

De nombreux comportements d’opposition ne sont pas motivés par le défi, mais par la fatigue cognitive, la surcharge sensorielle, l’anxiété ou l’incompréhension des attentes. Un enfant atteint de TDAH peut sembler opposant lorsqu’il est submergé par ses difficultés d’inhibition. Un enfant autiste peut refuser une transition non anticipée par besoin de prévisibilité, sans intention provocatrice. L’opposition devient alors un symptôme, non une caractéristique de personnalité.

Cette confusion est amplifiée par le manque de formation des professionnels aux troubles neurodéveloppementaux (TND) et à leurs manifestations comportementales. Lorsque les signes d’anxiété ou de dysrégulation émotionnelle passent inaperçus, le comportement observable — le refus — devient l’unique grille de lecture. Identifier correctement la source du comportement permet d’adapter l’accompagnement et d’éviter des interventions inadaptées qui renforcent le mal-être de l’enfant.

Qu’est-ce que le trouble de l’opposition (TOP) ?

Le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) est défini par le DSM-5 comme un ensemble de comportements négatifs, hostiles et provocateurs, persistant au moins six mois. Ce trouble se caractérise par trois dimensions principales : l’irritabilité et la colère, les comportements argumentatifs et défiants, et la vengeance. L’enfant se met fréquemment en colère, conteste activement les règles, défie délibérément les demandes des adultes, importune les autres et refuse d’assumer ses erreurs.

Ces comportements dépassent la simple opposition développementale normale de l’enfance. Ils sont intentionnels, soutenus et dirigés vers des figures d’autorité, causant une altération significative du fonctionnement familial, scolaire ou social. L’enfant avec un TOP cherche souvent à tester les limites, à provoquer des réactions et à affirmer son pouvoir dans un rapport de force explicite. Sa colère peut être explosive, et ses réactions disproportionnées par rapport à la situation.

Le TOP est fréquemment associé à d’autres troubles, notamment le TDAH et les troubles anxieux. Il s’inscrit dans un continuum de difficultés de régulation émotionnelle et comportementale. Le diagnostic nécessite une évaluation complète tenant compte de l’intensité, de la fréquence et du retentissement des symptômes, ainsi que de leur contexte développemental et environnemental.

L’approche thérapeutique privilégie les thérapies comportementales et familiales, visant à restaurer des relations positives et à enseigner des compétences de régulation émotionnelle. Comprendre le TOP comme un trouble clinique permet d’éviter la culpabilisation des parents et de proposer un accompagnement structuré.

1. L’opposition n’est pas toujours de la provocation

Elle peut cacher une anxiété extrême face aux demandes.

2. Le trouble de l’opposition (TOP)

Il s’agit d’un comportement intentionnel de défi et de confrontation avec l’autorité.

3. Le profil PDA

C’est une réaction anxieuse incontrôlable face à toute forme de demande, même bienveillante.

4. Les demandes implicites

Regards, routines, attentes non verbales : aussi anxiogènes que les ordres directs.

5. Le PDA internalisé

Évitement discret : négociations infinies, excuses, camouflage social.

6. L’enfant PDA veut mais ne peut pas

Ce n’est pas de la mauvaise volonté : c’est une paralysie anxieuse.

7. La variabilité extrême

Caractéristique du profil PDA, pas du TOP.

8. L’hyper-contrôle

Une stratégie de survie face à l’angoisse, pas un désir de domination.

9. L’accompagnement PDA

Réduire la pression, offrir des choix, structurer avec flexibilité.

10. Seul un professionnel peut diagnostiquer

Consultez si vous reconnaissez ces signes chez votre enfant.

Qu’est-ce que le PDA (Pathological Demand Avoidance) ?

Un profil lié à l’anxiété et non à la provocation

Le PDA (Pathological Demand Avoidance), ou évitement pathologique des demandes, est un profil identifié dans le contexte des troubles du spectre autistique (TSA), bien qu’il ne constitue pas un diagnostic distinct dans les classifications internationales. Décrit initialement par Elizabeth Newson dans les années 1980, le PDA se caractérise par une résistance extrême et anxieuse aux demandes ordinaires de la vie quotidienne. Contrairement au trouble de l’opposition, l’évitement n’est pas motivé par le défi ou la provocation, mais par une anxiété écrasante face à toute forme de sollicitation.

Les enfants avec un profil PDA peuvent éprouver une perte de contrôle perçue dès qu’une demande est formulée, même bienveillante ou anodine. Cette réaction anxieuse déclenche des stratégies d’évitement variées, allant du refus direct à des tactiques plus subtiles comme la négociation infinie, la diversion, les excuses répétées ou le déni. L’enfant peut sembler manipulateur, alors qu’il déploie en réalité des mécanismes de survie face à une détresse psychologique intense.

Cette anxiété liée aux demandes peut s’accompagner d’une rigidité cognitive et d’un besoin impérieux de contrôler son environnement. L’imprévisibilité, même minime, génère une insécurité profonde. Les situations sociales, riches en attentes implicites, deviennent particulièrement éprouvantes. Le profil PDA a été principalement documenté chez des enfants autistes. Son observation chez des enfants TDAH ou présentant d’autres TND reste débattue dans la littérature scientifique, et nécessite des recherches complémentaires pour établir des liens clairs.

On vous propose la lecture de : TDAH Et Autisme : Comprendre Les Enjeux Et Les Traitements – 2025

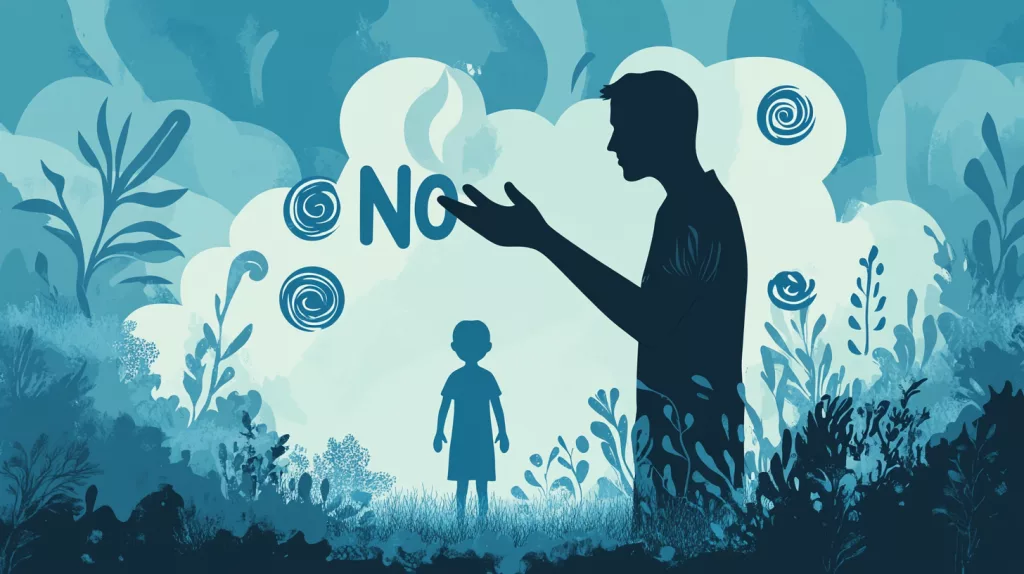

Demandes explicites, implicites et internes

Les demandes perçues par un enfant avec un profil PDA ne se limitent pas aux consignes verbales directes. Les demandes explicites — « Range ta chambre », « Fais tes devoirs » — sont immédiatement identifiables et génèrent une réaction d’évitement manifeste. Mais les demandes implicites, beaucoup plus insidieuses, constituent une source majeure d’anxiété : un regard attendant une réponse, une routine établie, une transition non formulée, ou même une présence silencieuse suggérant une attente.

Certains enfants avec un profil PDA peuvent capter ces attentes non verbales avec une acuité particulière, souvent liée à des compétences sociales paradoxalement développées mais épuisantes à mobiliser. Chaque situation sociale porte en elle un ensemble de demandes invisibles : saluer, répondre aux questions, maintenir une posture appropriée, gérer les transitions entre activités. Cette hypervigilance aux demandes implicites explique pourquoi l’enfant peut fonctionner en apparence correctement à l’école puis s’effondrer à la maison.

Plus troublant encore : les demandes internes. L’enfant peut ressentir l’anxiété même face à ses propres envies ou besoins. Vouloir jouer devient une demande envers soi-même, tout comme manger, se laver ou terminer une activité commencée. Cette intériorisation transforme chaque action en potentielle source de stress, créant un cercle vicieux où l’enfant se retrouve prisonnier de sa propre évitement. Reconnaître ces trois niveaux de demandes permet de comprendre l’épuisement constant vécu par ces enfants.

Hyper-contrôle comme réponse à l’angoisse

Face à l’anxiété générée par les demandes, l’enfant avec un profil PDA développe un besoin d’hyper-contrôle comme stratégie de protection. Ce contrôle peut prendre des formes multiples : diriger les interactions sociales, imposer des règles rigides dans les jeux, orchestrer minutieusement son emploi du temps, ou refuser toute modification de ses routines personnelles. Ce n’est pas un désir de domination, mais une tentative désespérée de créer de la prévisibilité dans un monde perçu comme menaçant.

Cette quête de contrôle peut s’accompagner d’une créativité remarquable dans les stratégies d’évitement. L’enfant peut utiliser l’humour, la négociation élaborée, le role-play, les détournements d’attention, ou même des comportements socialement adaptés pour échapper aux demandes. Cette apparence de compétence sociale masque l’effort colossal fourni et la détresse sous-jacente. L’enfant « fonctionne » au prix d’une dépense énergétique considérable.

Paradoxalement, cet hyper-contrôle coexiste avec une impulsivité et une dysrégulation émotionnelle lorsque le contrôle échappe totalement. L’enfant peut basculer en quelques secondes d’un état calme à une crise intense, sans gradation apparente. Cette réactivité explosive surprend l’entourage, qui peine à identifier le déclencheur — souvent une demande minime ou implicite. Comprendre ce mécanisme permet d’anticiper les situations à risque et d’adapter l’environnement pour réduire la pression anxiogène.

Le PDA internalisé : quand l’enfant évite sans s’opposer

Tous les enfants avec un profil PDA ne manifestent pas leur évitement de manière explosive ou visible. Le PDA internalisé se caractérise par des stratégies de contournement discrètes, socialement acceptables, qui passent souvent inaperçues. L’enfant ne refuse pas frontalement, il négocie indéfiniment, trouve des excuses plausibles, promet de faire « plus tard », ou se réfugie dans des activités détournées pour éviter la demande initiale.

Certains de ces enfants peuvent développer un camouflage social remarquable, imitant les comportements attendus, masquant leur anxiété derrière un sourire ou une apparente coopération. À l’école, ils peuvent sembler parfaitement adaptés, multipliant les stratégies pour éviter l’exposition directe : se porter volontaire pour des tâches secondaires, se rendre aux toilettes fréquemment, ou développer une sociabilité superficielle qui détourne l’attention des difficultés réelles. Cette façade s’effondre généralement à la maison, dans le seul espace où l’enfant peut relâcher la pression.

Le risque majeur du PDA internalisé réside dans l’accumulation de souffrance émotionnelle non détectée. L’anxiété chronique se manifeste par des somatisations (maux de ventre, de tête), des troubles du sommeil, un épuisement constant, ou un repli progressif sur soi. L’enfant peut développer une dépression, des conduites d’évitement généralisées, voire un refus scolaire anxieux. Sans identification du profil sous-jacent, ces manifestations sont souvent interprétées comme des caprices ou un manque de motivation.

La détection du PDA internalisé nécessite une observation fine des micro-évitements et une écoute attentive de la fatigue émotionnelle de l’enfant. Les professionnels doivent être alertés par le décalage entre l’adaptation apparente et les signaux de détresse subtils : isolement social progressif, perfectionnisme paralysant, hyperconformisme épuisant, ou effondrements émotionnels inexpliqués hors contexte scolaire.

Les paradoxes qui brouillent la compréhension

Le profil PDA se caractérise par des paradoxes comportementaux qui désarçonnent parents et professionnels. Le premier et plus troublant : l’enfant qui veut mais ne peut pas. Il exprime sincèrement son désir de répondre à la demande, de participer, de réussir, mais se trouve physiquement et psychologiquement incapable d’exécuter l’action. Cette paralysie anxieuse est vécue comme une trahison par l’enfant lui-même, qui ne comprend pas pourquoi son corps refuse d’obéir à sa volonté.

Un autre paradoxe réside dans l’apparence de compétence sociale malgré une détresse profonde. L’enfant PDA peut démontrer des habiletés sociales élaborées — humour, empathie, compréhension des codes sociaux — tout en vivant ces interactions comme un épuisement colossal. Cette dissociation entre performance observable et vécu interne conduit souvent à minimiser ses difficultés : « Il sait très bien se comporter quand il veut », alors que chaque interaction sociale mobilise des ressources considérables.

Le troisième paradoxe concerne la variabilité extrême des capacités. Un jour, l’enfant parvient à accomplir une tâche complexe de manière autonome ; le lendemain, la même tâche devient insurmontable. Cette inconstance n’est pas de la mauvaise volonté, mais le reflet de l’épuisement cognitif et émotionnel fluctuant. Les réserves d’adaptation s’épuisent et se reconstituent de manière imprévisible, créant une impression d’instabilité comportementale.

Ces contradictions alimentent la confusion totale avec le trouble oppositionnel. Là où le TOP montre une cohérence dans l’opposition intentionnelle, le PDA présente une incohérence apparente qui est précisément sa signature. Reconnaître ces paradoxes comme des manifestations d’anxiété pathologique transforme radicalement l’accompagnement et permet de sortir du cercle vicieux de la confrontation.

PDA ou opposition ? Les signes pour faire la différence

Distinguer un trouble opposition enfant d’un profil PDA nécessite une analyse fine des motivations, manifestations et contextes comportementaux. Voici les principaux critères distinctifs :

| Critère | Trouble de l’opposition (TOP) | Profil PDA |

|---|---|---|

| Motivation | Défi, provocation, recherche de confrontation | Anxiété extrême face à la perte de contrôle |

| Type de refus | Direct, argumentatif, hostile | Évitement subtil, négociation, excuses |

| Réaction émotionnelle | Colère, irritabilité soutenue | Panique, détresse anxieuse, effondrement |

| Relation à l’autorité | Rapport de force, défi des règles | Impossibilité de tolérer toute demande |

| Intentionnalité | Consciente, délibérée | Réaction incontrôlable, protective |

| Demandes implicites | Gérées, sélection des combats | Aussi anxiogènes que les explicites |

| Flexibilité | Peut coopérer si intérêt/motivation | Rigidité liée à l’anxiété |

| Camouflage social | Limité, opposition visible | Fréquent, masque la détresse réelle |

| Variabilité | Comportement relativement stable | Fluctuations extrêmes selon épuisement |

Exemple concret — Trouble de l’opposition : Léo, 8 ans, refuse systématiquement de ranger sa chambre en arguant que « ce n’est pas juste », que « les parents ne comprennent rien », et cherche activement à provoquer en laissant traîner ses affaires ostensiblement. Il accepte de ranger lorsqu’une récompense motivante lui est proposée.

Exemple concret — Profil PDA : Emma, 9 ans, veut sincèrement ranger sa chambre et l’a promis. Mais dès qu’elle entre dans la pièce, l’anxiété monte. Elle commence à trier mais s’arrête, trouve une excuse (« je dois d’abord finir ce dessin »), puis une autre (« je ne sais pas où mettre ça »), jusqu’à se retrouver en larmes, paralysée, incapable d’exécuter malgré sa volonté.

Cette différenciation nécessite une observation longitudinale sur plusieurs contextes et avec différents adultes. Un bilan neuropsychologique complet, incluant l’évaluation de l’anxiété, des fonctions exécutives et du profil sensoriel, complète utilement l’analyse clinique. L’entretien avec les parents sur l’histoire développementale et les stratégies d’évitement spécifiques est essentiel.

🩺 Quand consulter un professionnel ?

• Un évitement systématique des demandes

Même plaisantes, s’il cause une souffrance visible.

• Des stratégies d’évitement complexes et épuisantes

Qui prennent le dessus sur le quotidien.

• Un décalage important entre compétences apparentes et capacités réelles

Fonctionnement très variable selon les contextes.

• Des effondrements émotionnels disproportionnés

Face à des demandes simples ou des transitions.

• Un fonctionnement adapté à l’extérieur, mais des crises intenses à la maison

Camouflage social puis épuisement.

• Une anxiété envahissante

Qui impacte la vie familiale, scolaire ou sociale.

Professionnels à consulter : pédopsychiatre, neuropsychologue spécialisé en TND, centre de diagnostic TSA.

Comment accompagner un enfant avec un profil PDA ?

Réduire la pression des demandes

L’approche fondamentale consiste à diminuer drastiquement la densité et l’explicité des demandes. Plutôt que des ordres directs, privilégier les formulations indirectes, déclaratives ou interrogatives : « Je me demande si… », « Peut-être qu’on pourrait… », « Qu’en penses-tu ? ». Cette communication évite le sentiment d’imposition tout en transmettant l’information. Observer attentivement les seuils de tolérance de l’enfant et adapter en temps réel le niveau de sollicitation.

Espacer les demandes dans le temps permet également de reconstituer les réserves d’adaptation. Identifier les moments de la journée où l’enfant est le plus disponible et concentrer les demandes essentielles sur ces créneaux. Accepter que certaines tâches soient temporairement mises de côté pour préserver l’équilibre émotionnel global. Cette flexibilité n’est pas du laxisme, mais une stratégie thérapeutique fondée sur la neurobiologie de l’anxiété.

Utiliser des supports visuels neutres (plannings visuels, timers, routines illustrées) permet de transformer la demande en information objective plutôt qu’en contrainte imposée par un adulte. L’enfant suit alors un système impersonnel, réduisant le sentiment d’être contrôlé. Cette externalisation de la structure diminue la charge anxiogène tout en maintenant un cadre nécessaire.

Offrir du choix et de l’autonomie

Restituer du contrôle perçu constitue le cœur de l’accompagnement PDA. Proposer systématiquement des alternatives, même sur des aspects mineurs : « Tu préfères commencer par ceci ou par cela ? », « Tu veux le faire maintenant ou dans cinq minutes ? ». Ces choix, même limités, restaurent un sentiment d’agentivité essentiel à la régulation anxieuse. L’enfant devient acteur plutôt que sujet passif des décisions.

Impliquer l’enfant dans l’élaboration des routines et règles familiales renforce son adhésion et diminue la résistance. Co-construire des solutions lors de temps calmes, en lui demandant ses idées pour gérer les situations difficiles. Cette collaboration transforme la relation d’opposition potentielle en alliance thérapeutique. L’enfant se sent entendu, valorisé, et développe progressivement une confiance dans sa capacité à influencer positivement son environnement.

L’autodétermination doit être encouragée dans tous les domaines accessibles : choix vestimentaires, organisation personnelle, gestion du temps libre. Plus l’enfant exerce un contrôle légitime sur sa vie, moins il ressent le besoin d’un hyper-contrôle dysfonctionnel. Cette autonomie progressive construit également l’estime de soi, souvent fragilisée par les échecs répétés et l’incompréhension de l’entourage.

Structurer sans rigidité

Le profil PDA nécessite un cadre flexible, apparemment paradoxal mais essentiel. Les routines offrent la prévisibilité nécessaire pour réduire l’anxiété, mais doivent pouvoir s’adapter lorsque l’enfant signale une surcharge. Instaurer des rituels sécurisants tout en acceptant des variations selon l’état émotionnel du jour. Cette souplesse préserve le sentiment de contrôle de l’enfant tout en maintenant une structure contenante.

Les transitions méritent une attention particulière, car elles constituent des demandes implicites majeures. Prévenir largement à l’avance, utiliser des minuteurs visuels, proposer des transitions graduelles plutôt que brutales. Accepter que l’enfant ait besoin de temps pour se préparer mentalement à chaque changement. Cette anticipation diminue considérablement les résistances et les effondrements.

Créer des espaces de décompression où aucune demande n’est formulée : coins calmes, temps libres réellement libres, moments de solitude respectés. Ces refuges permettent à l’enfant de récupérer de la fatigue sociale et cognitive. Ils constituent des ressources essentielles dans la gestion quotidienne de l’anxiété.

Approches recommandées par la recherche

Les thérapies cognitivo-comportementales adaptées au profil anxieux, incluant des techniques de régulation émotionnelle et de tolérance à l’incertitude, montrent une efficacité notable. L’approche doit être progressive, respectueuse du rythme de l’enfant, et intégrer systématiquement ses besoins de contrôle. La guidance parentale constitue un volet thérapeutique majeur, aidant les familles à modifier leur communication et leurs attentes.

Les aménagements scolaires sont indispensables : PAP ou PPS incluant la réduction des demandes directes, l’utilisation de supports visuels, la possibilité de pauses sensorielles, l’adaptation des évaluations. Former les enseignants et AESH au profil PDA transforme radicalement l’expérience scolaire de ces enfants, souvent en souffrance dans un environnement intrinsèquement chargé de demandes.

L’accompagnement par un.e ergothérapeute peut être précieux pour identifier les particularités sensorielles souvent associées et proposer des stratégies d’autorégulation. Un suivi orthophonique aide parfois à développer des habiletés pragmatiques permettant de négocier plus efficacement ses besoins. L’approche doit toujours rester pluridisciplinaire et coordonnée.

• Minuteurs visuels type Time Timer

Pour matérialiser le temps et faciliter les transitions.

• Supports de communication émotionnelle

Roue des émotions, thermomètre du stress, cartes visuelles.

• Livres jeunesse sur l’anxiété et les émotions

Pour aider l’enfant à comprendre et exprimer ce qu’il ressent.

• Outils sensoriels

Balles anti-stress, coussins proprioceptifs, casques anti-bruit.

• Tableaux de routines personnalisables

Avec pictogrammes pour structurer sans pression.

Questions fréquentes sur le PDA et le trouble de l’opposition

Mon enfant refuse toutes les consignes — comment savoir si c’est du PDA ou de l’opposition ?

La distinction repose sur la motivation du refus. Dans le trouble de l’opposition (TOP), l’enfant cherche activement le rapport de force, provoque délibérément et peut coopérer s’il y trouve un intérêt. Dans le profil PDA, le refus est une réaction anxieuse incontrôlable : l’enfant veut souvent obéir mais en est physiquement incapable. Observez également sa réaction aux demandes implicites (routines, regards) : si elles génèrent autant d’anxiété que les ordres directs, le profil PDA est plus probable. Un bilan professionnel reste indispensable pour établir un diagnostic précis.

Le PDA est-il reconnu officiellement comme diagnostic en France ?

Non, le PDA n’est pas un diagnostic officiel dans le DSM-5 ni dans la CIM-11, les classifications internationales utilisées en France. Il s’agit d’un profil comportemental identifié et étudié principalement au Royaume-Uni, observé chez certains enfants autistes ou présentant d’autres troubles neurodéveloppementaux. Les recherches se poursuivent pour mieux comprendre ce profil, mais il n’a pas encore de reconnaissance diagnostique formelle. Cela n’empêche pas les professionnels formés de le reconnaître et d’adapter l’accompagnement en conséquence.

Mon enfant fonctionne bien à l’école mais s’effondre à la maison — est-ce compatible avec le PDA ?

Oui, c’est même très caractéristique du PDA internalisé. L’enfant mobilise toute son énergie pour « tenir » en contexte scolaire grâce au camouflage social, multipliant les stratégies d’évitement discrètes. Une fois à la maison, dans son espace sécurisé, il relâche totalement la pression accumulée, ce qui se manifeste par des crises intenses, de l’épuisement ou un repli sur soi. Ce décalage entre le fonctionnement extérieur et intérieur est un signal d’alerte important qui mérite une évaluation professionnelle.

Quelles sont les premières stratégies à mettre en place si je suspecte un profil PDA chez mon enfant ?

En attendant une évaluation professionnelle, vous pouvez réduire la pression des demandes en reformulant vos consignes de manière indirecte (« Je me demande si… », « Peut-être qu’on pourrait… »). Offrez systématiquement des choix même minimes pour restaurer un sentiment de contrôle. Utilisez des supports visuels neutres (timers, plannings illustrés) pour externaliser les demandes. Espacez les sollicitations et créez des temps de décompression sans aucune attente. Surtout, validez les émotions de votre enfant et rappelez-lui que vous comprenez sa difficulté. Ces ajustements peuvent déjà alléger considérablement son anxiété quotidienne.

Le PDA concerne-t-il uniquement les enfants autistes ?

Non, bien que le profil PDA ait été initialement décrit dans le contexte du trouble du spectre autistique, il peut s’observer chez des enfants présentant d’autres particularités neurodéveloppementales ou une anxiété sévère. Cependant, les données scientifiques actuelles sont encore limitées concernant sa prévalence en dehors de l’autisme. Certains enfants TDAH, certains profils anxieux généralisés ou TOC peuvent présenter des manifestations similaires d’évitement pathologique des demandes. Seule une évaluation complète par des professionnels spécialisés en TND permet de comprendre le profil spécifique de votre enfant et d’identifier les accompagnements les plus adaptés.

Ce qu’il faut retenir

Distinguer un trouble opposition enfant d’un profil PDA change radicalement l’accompagnement et le vécu de l’enfant. Là où le TOP répond à des stratégies comportementales structurées et un cadre ferme, le PDA nécessite une approche centrée sur la réduction de l’anxiété, l’offre de contrôle et la flexibilité bienveillante. Confondre les deux expose l’enfant PDA à des interventions inadaptées qui aggravent sa détresse et renforcent les comportements d’évitement.

Reconnaître l’anxiété comme moteur des résistances permet aux parents de sortir de la culpabilité et de la confrontation épuisante. Votre enfant ne vous défie pas volontairement ; il lutte contre une peur envahissante qu’il ne parvient pas à contrôler. Cette compréhension transforme le regard porté sur les comportements et ouvre des pistes d’accompagnement respectueuses de son fonctionnement neurologique.

Un diagnostic différentiel rigoureux est indispensable. Le profil PDA partage des manifestations avec d’autres troubles (anxiété généralisée, trouble obsessionnel-compulsif, certains profils TDAH), ce qui rend l’évaluation professionnelle d’autant plus nécessaire. Un bilan neuropsychologique complet, incluant l’évaluation du fonctionnement autistique, de l’anxiété, des fonctions exécutives et du profil sensoriel, permet d’identifier précisément les besoins de votre enfant et d’éviter les errances diagnostiques.

Si vous reconnaissez votre enfant dans cette description, consultez des professionnels formés aux TND comportement et familiers du profil PDA. Un bilan complet permettra d’identifier les particularités de votre enfant et de construire un accompagnement personnalisé. Vous n’êtes pas seul.e dans cette épreuve, et votre enfant mérite d’être compris dans toute sa complexité.

L’essentiel ? Valider les émotions, réduire la pression, offrir du contrôle, et croire en la capacité de votre enfant à progresser lorsqu’on lui donne les outils adaptés à son fonctionnement unique.

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne remplace en aucun cas un diagnostic établi par un professionnel de santé qualifié.

Si vous suspectez un trouble du comportement ou un profil PDA chez votre enfant, consultez un pédopsychiatre, un neuropsychologue ou un autre professionnel formé aux troubles neurodéveloppementaux.

Sources scientifiques

Références principales :

- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

- Burke, J. D., Loeber, R., & Birmaher, B. (2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder: A review of the past 10 years, part II. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49(12), 1189-1204.

- Christie, P., Duncan, M., Fidler, R., & Healy, Z. (2016). Understanding Pathological Demand Avoidance Syndrome in Children: A Guide for Parents, Teachers and Other Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

- Christie, P. (2020). Collaborative Approaches to Learning for Pupils with PDA: Strategies for Education Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

- Gillberg, C. (2014). Commentary: PDA – public display of affection or pathological demand avoidance? European Child & Adolescent Psychiatry, 23(12), 1195-1197.

- Green, J., Absoud, M., Grahame, V., Malik, O., Simonoff, E., Le Couteur, A., & Baird, G. (2018). Pathological demand avoidance: symptoms but not a syndrome. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(6), 455-464.

- INSERM (2019). Troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent. Expertise collective. Paris: INSERM.

- Kildahl, A. N., Bakken, T. L., Iversen, T. E., & Helverschou, S. B. (2021). Identification of challenging behaviours in people with intellectual disability: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 114, 103979.

- Milton, D. E., & Sims, T. (2017). How is a sense of well-being and belonging constructed in the accounts of autistic adults? Disability & Society, 32(8), 1293-1309.

- Newson, E., Le Maréchal, K., & David, C. (2003). Pathological demand avoidance syndrome: a necessary distinction within the pervasive developmental disorders. Archives of Disease in Childhood, 88(7), 595-600.

- O’Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E., & Happé, F. (2014). Development of the ‘Extreme Demand Avoidance Questionnaire’ (EDA-Q): Preliminary observations on a trait measure for pathological demand avoidance. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(7), 758-768.

- O’Nions, E., Viding, E., Greven, C. U., Ronald, A., & Happé, F. (2016). Pathological demand avoidance: exploring the behavioural profile. Autism, 20(5), 538-544.

- O’Nions, E., Happé, F., Evers, K., Boonen, H., & Noens, I. (2018). How do parents manage irritability, challenging behaviour, non-compliance and anxiety in children with autism spectrum disorders? A Meta-Synthesis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(4), 1272-1286.

- PDA Society & National Autistic Society UK (2020). Understanding PDA: Information for families and professionals. London: NAS Publications.

- Stuart, L., Grahame, V., Honey, E., & Freeston, M. (2019). Intolerance of uncertainty and anxiety in autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(9), 3299-3310.

- Woods, R. (2020). PDA in the Therapy Room: A Clinician’s Guide to Working with Children with Pathological Demand Avoidance. London: Jessica Kingsley Publishers.